一、个人介绍

我是厦门大学软件学院2015级软件工程系本科生,徐畅。我在2018年1月底向哈佛大学数据系统实验室的Stratos Idreos教授发邮件,申请去他的实验室做科研。经过Skype远程视频面试后,在三月初收到了教授的offer letter。5月办理完签证后,于六月底以J-1访问学者的身份到达哈佛国际办公室报到。正式的科研工作从7月1号开始,直到我2019年1月15号离开实验室。回国后,继续远程参与未完成的项目,并通过Slack及Skype继续与实验室博士生Abdul Wasay定期讨论想法并汇报进度。

二、办学特色

因为我目前只在两所大学(厦大和哈佛)长期学习过,所以关于哈佛的办学特色我只能根据自己的经历就和厦大的区别来谈(或者说是美国大学和中国大学的区别),真正的“哈佛特色”我自己也没有“参透”。

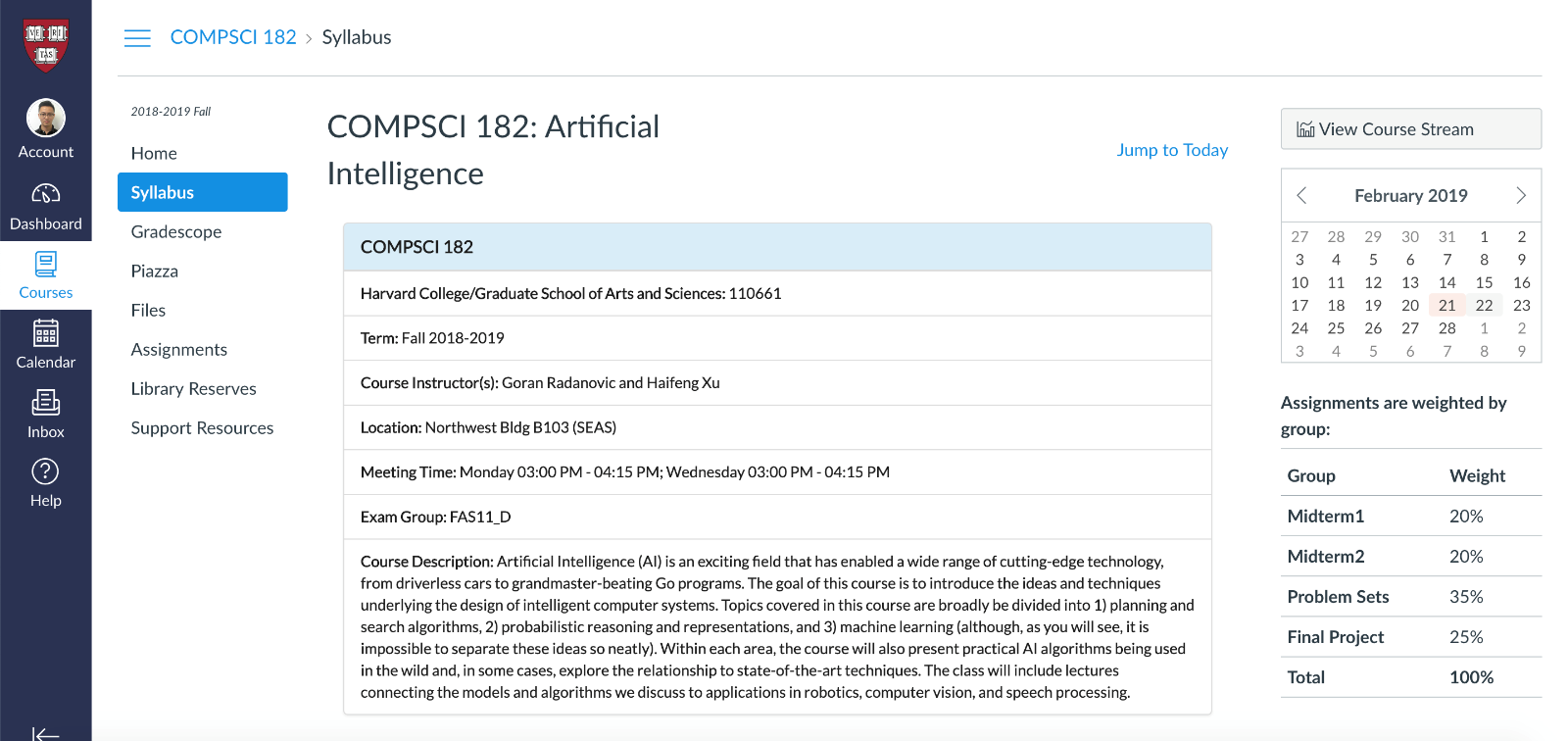

课堂方面,我认为那边最大的特色是互动很多。由于平时有科研任务,所以我在哈佛主要只听过三门课:CS 182: Artificial Intelligence、CS 281: Advanced Machine Learning 和CS 165: Data Systems。这三门课上,首先学生(主要是本土学生和印度学生)很主动,经常打断老师提问题,有时候问的问题会很“基础”,但他们也会勇敢提出来。在我厦的课堂上,我觉得学生并不经常主动提问题,一般是等老师提问,而老师提问的频率也比那边的老师要低很多。除了课堂提问,有些老师(比如CS 281的老师)会做一个实时匿名提问的系统,针对一些不好意思举手或者坐的太远(我听的有两门课的教室很大,属于lecture hall那种)的学生,学生可以在里面写下自己的问题,老师看到里面有问题了就会停下来解答。我觉得这个其实不难办到,用一些共享文档或者QQ群匿名就能达到相似的效果。在课后,仍有很多学生有对课堂和作业等方面的问题,通常会在Piazza上提问,主要由助教(通常是各教授的博士生)来回答,这个跟我们的一些课程QQ/微信群差不多。而且很多学生会在平时的office hour来实验室找助教们讨论问题,我就经常因为实验室里来问问题的人太多而“逃”到图书馆,有些课(比如CS 281)因为学生太多,老师直接在实验室给来的学生集体“补课”。而我们厦大同学在office hour去老师办公室问问题的人数就会少很多。最后,算是一个习惯上的差异,虽然我们厦大也是每门课都有课程网站,但老师和同学们并不经常使用(貌似思政课会用的比较多?),而会单另建课程群,讨论问题,资料等都在群里,而那边通常会使用课程网站,我个人觉得如果课程很多的话,还是在一个网站上统一管理比较方便。

课余生活方面,虽然他们的课程压力挺大,但从去图书馆的人数上看,哈佛学生并没有我厦的学生热爱学习,海韵的信息工程分馆经常人满,而哈佛的各个图书馆我倒觉得上座率不高,只有到了期末才会人多起来,而且哪怕是到了期末,也很少会有学生在图书馆通宵学习(哈佛只有两个图书馆是可以通宵的),以下是期末考将近时凌晨四点半的Lamont Library:

图书馆的藏书很多,也有很多珍贵的书,比如我国道家的《性命圭旨》的三个版本中的一个就在哈佛燕京图书馆。除了去图书馆学习,我还去过不少讲座和社团活动,讲座每天都有很多,各学院都会请到相关领域的知名人物,我们实验室的教授也会请到我们科研领域的顶尖人物来实验室做讲座,同样,大家也是经常打断演讲者提问题,经常演讲者的讲座内容讲了四十分钟,提问题提了一个小时,不过我觉得这个过程比讲座本身更有意义,因为可以了解到其他人的思维角度和视野。社团活动方面,我觉得他们做的也都非常“顶尖”又非常有趣。哈佛中国学生学者联合会也会经常举办一些活动,或者邀请知名学者(如傅高义、丘成桐等)做讲座。同时校内还有很多博物馆,比较有名的有自然历史博物馆和艺术博物馆,藏品非常多,也有很多大师的真迹,如果不是走马观花的草草看完,每个都基本需要大半天时间,有很多课程也要求学生在博物馆里参观后完成一些作业。总之,在那个深红色的校园里,学生一定可以感受到“博雅的精英教育”为何物吧,哈哈。

科研方面,可以感受到实验室普遍都有很成熟的科研经验和流程,带我们的博士生做事和思维也非常有条理,我虽然没有感觉到身边有很多非常聪明的人,但我觉得能明显的感到他们的严谨细致,有条不紊,积极主动,以及扎实的学术功底,同时他们也会尊重并重视每个人提出的想法,会认真考虑有没有价值。在那里做科研,尤其是从头开始一个项目,你就能感受到他们科研中的idea是经历了怎样的过程才提出的,也能够在他们这些有经验的科研人员的带领下,经历一遍从idea到paper的整个流程,期间遇到各种问题怎么办,真的受益匪浅。同时,他们的敬业精神也值得佩服,我记得有几次从实验室走的比较晚,大概晚上十一点半,发现整栋楼Maxwell Dworkin(CS和EE的教授办公室和实验室,以Bill Gates和Steve Ballmer的母亲们的姓命名)灯火通明,lounge里有很多研究生博士生在讨论问题,老师们也有很多还在办公室,路过旁边的Northwest Science Building也是同样的景象,实验室里博士生有一次说我们教授早上九点要上课,凌晨三点还在Slack上和他讨论科研上的问题。

三、交流收获

首先是科研能力上的提高。正如上文所说,哈佛的实验室里不乏有着成熟科研的经验、严谨活跃的思维、扎实的学术基础的科研工作者,和他们共事能够收获很多,从如何读paper、如何提出idea(当然不是拍脑袋想出来的,而是从大量的阅读、反复的实验以及数学论证中得来的,而且经常会需要推倒重来)到idea向paper的转化,整个过程都有哈佛博士生手把手带着做,科研能力自然会在阅读的一篇篇paper、做的一个个实验、一次次数学推导、以及频繁的讨论中得到潜移默化的提升。正如我刚到时,博士生Abdul Wasay给我说的:“We need to read, write and code everyday, even a little.”

其次在学术视野上也得到了开拓。我们实验室算是数据库和数据科学领域比较强的实验室,经常会有相关领域的精英(有时会是一些主流教材的编者)来做讲座,并和大家讨论。同时,Harvard Computer Society也会每周举办CS Colloquium,邀请业界学界的知名人物讲一些最新科研进展或者CS、AI在业界的应用。除了CS,旁边的法学院甚至天天中午有讲座,而且还提供午餐,可以满足你精神和身体的双重需求,嘻嘻。

最后在英语水平上也有不小的提升。初到美国的时候,我发现原来美国人说的英语和自己之前学的英语有不小的差别,而且很难适应当地人的语速语调,再加上生活习惯上的一些差异,会不停问“Sorry?”,让一些本地人不耐烦。但是毕竟有一个语言环境,加上经常和博士生、实验室的欧洲同事(口音很重)以及美国房东交流,并在交流中留心他们的英语用法、加以模仿,三四个月后会发现已经开始慢慢接受当地人的语速,并且能大部分听懂,四五个月后,自己的语速和表达也有了很大的提升。实验室的博士生也非常nice,甚至愿意抽时间帮我准备托福口语。在口语方面,我的另一个体会是,口语的好坏并不主要在于你的发音是否标准(那边的外国人很多,经常有各种口音),而在于你的表达是否准确,能否让别人理解你,而这就需要一个地道的语言环境。除了听力口语,在阅读上也有较大的提升,主要体现在阅读速度,可能与阅读了很多paper并且准备了一遍GRE有关。

四、对学校的建议

首先,在与国外大学的交流方面,我建议学校不要只局限在派交换生去国外大学上课学习,更应该增加一些派本科、硕士和博士生去国外大学实验室做科研的机会,尤其是一些顶尖大学,或者学校应该鼓励学生多去主动申请这样的机会,并提供一些经济方面的补助。首先因为这样的科研机会可以让学生获得更多的锻炼,而且国外一些大学的研究方向和国内有一定区别(国外一些大学会在底层和基础科学方面做很多研究,而国内往往太重视应用,但基础和底层的东西又需要依靠国外的一些成果,丘成桐教授也提到过这个问题),这样,交流回来的学生,在不侵犯知识产权的前提下或许可以为厦大的科研做很大的贡献。

其次,我们的课堂上,老师也可以根据我们学生的情况(比如不主动提问),增加互动,比如之前提到的实时匿名提问系统,还可以在OneNote共享笔记上写板书,免去了大家记笔记的时间。同时,多鼓励学生在office hour和老师或者助教讨论课程和作业上的问题(我厦在这方面已经有了一些很不错的做法,比如各校区都有的高数辅导)。还有一点,如果在课程设置方面能够像美国大学一样减少课程数量,增加课程强度,会不会大家的学习效果会更好呢?

最后,我觉得或许各学院可以专门定期为大家指导一下未来规划,比如升学留学经验、招工求职辅导、职业发展规划,比如哈佛法学院就经常(差不多每一两周)有职业发展讨论会,给学生的职业发展提供指导。而目前,我身边的同学,包括我自己,在这方面的信息主要来源于咨询学长学姐所得,但也不方便经常打扰他们。